引子

理论上说,人自发地进行生产消费等经济活动,市场就会像有一双看不见的手,自动平衡好供需关系。然而,如果仔细看看这个世界,一边是空置的高楼,一边却是流离无所的人;一边是堆积如山的商品,另一边却是空空如也的口袋,这显然是完全悖于常识的。

在传统的经济学理论中,市场被认为具有强大的自我调节机制,供需关系在暗处通过影响价格来实现市场的自我调控,从而优化资源配置,从而引导经济向着好的方向发展。可即便如此,我们却眼见经济无法一直增长,每隔一段时间总会周期性地爆发经济危机,企业破产、大量失业、市场萎缩的现象周而复始,像个逃不出的轮回,绑架着所有人的命运。

那么,供需平衡是如何被打破的,经济危机又是如何发生的呢?

简谐振动:简单供需模型与卡尔·马克思的价值规律

卡尔·马克思在《资本论》第一卷中系统地阐述价值规律,价值规律的一种重要表现形式便是商品的价格围绕价值上下波动。事实上,市场在一开始便不是处于绝对的价值平衡的,基于供需关系,商品的价格正比于当前需求量,反比于当前供给量,一旦市场的供给和需求存在差值,就会导致可观的利润空间,驱使着所有生产者饿虎扑食般地投入其中。

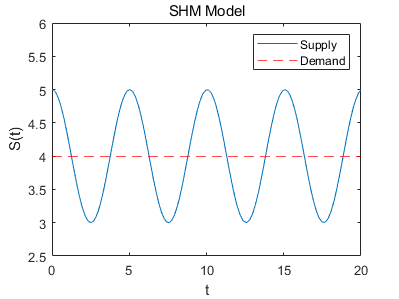

具体地说,当一类商品在市场上的需求大于供给时,将会使得商品价格提高,进而刺激生产积极性,提高商品供给速度。这在数学上就像一个弹簧,商品供给量的二阶变化率,应当正比于市场需求量减去供给量,供给量总是围绕着需求量上下波动。

设想这样一个物理场景,一个重物在弹簧的作用下悬挂于重力场中,稍加拨动,基于牛顿第二定律,设弹簧的伸长量为$x$,则它的动力学微分方程具有如下形式:

设商品的需求量和供给量分别为$D, S$,则上面的论断等价于下面的微分方程:

将两个方程稍作整理,便可以发现它们的形式是一致的,理想情况下,市场供给量可以直接和弹簧的伸长量类比,而市场的供需平衡,对应的就是弹力与重力平衡的情况,即$D - S = 0$。

阻尼振动:收敛的价值规律

可是,倘若没有外部因素影响市场,供需关系将在波动的过程中最终趋于平衡,这个物理模型的解却不会收敛。这便是将经济模型类比到物理中的意义,在物理层面,我们很容易给出供需关系找到平衡条件,即$\displaystyle \frac{G}{k} – x = 0$。

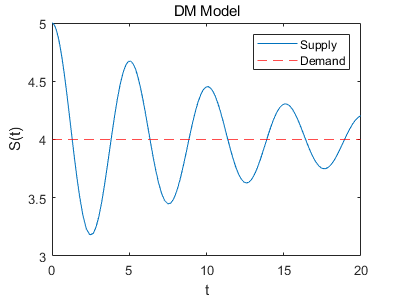

而在物理学中又该如何让弹簧振子慢慢停止振动呢?这很简单,只需要给场景添加上空气阻力,或者说,在原方程里添加一项阻尼项,就能很好地模拟供需关系在演化中达到平衡。

阻尼项类比空气阻力,以一阶导数的形式参与进方程里,将会帮助市场控制波动幅度,逐渐建立平衡,这便是市场经验的反馈作用,群体对市场由模糊到清晰的认知,将使得市场对需求这个概念逐步具体化和精确化,这个物理方程里的每一个参数对描述市场经济运动具有指导意义。

其中,影响波动频率的惯性质量$m$,对应到供需关系里就是生产惯性,一个商品的生产规模越庞大,生产周期越长,那么它应对市场供需关系变化的灵敏度就越低,换言之,$w$的值越小。比如说看起来像刚需的房地产,在五年前的生产势头最为亢奋,然而过不了多久,当市场供给量远大于需求量时,由于生产周期长,房地产也就没办法随着当下的供给量而发生及时的变化,除非它烂尾。

受迫振动:泡沫经济演化的最终模式

那又该如何类比商品的需求量呢——用重力来类比需求量是最为恰当的,正是对商品的需求带动了市场的供给,然而在该模型里对应的需求项却是重力比上一个劲度系数,这似乎无法从常识中得到解释。然而事实恰恰相反,这个系数才真正刻画了真实的经济现象,人们在当下所需求的事物,往往并不是它真正的需求,换言之,基础的需求被加上了杠杆,裹挟着整趟列车和车上的人在铁轨上不受控制地前行。

从远古时期开始,物种为了扩张基因而争夺繁衍权,需要不断进化力量、速度等捕食能力,只为了一口温饱,那时的人类奉行多子多福的繁衍策略,因为在恶劣的生存环境下,后代数量的增加可以提升基因延续的概率。

随着人类文明的进步,如今的社会生产力已经足够维持全人类的基本需求,可这个种族却反而陷入了不敢繁衍的怪圈里。他们的需求也从食物变成了钢筋混凝土的混合物,或者一张花十余年时光换来的盖有红章的文凭,孔雀只需要开屏就能赢得青睐,他们却被胁迫着付出高昂的价格去换一坨不知名状的物体。

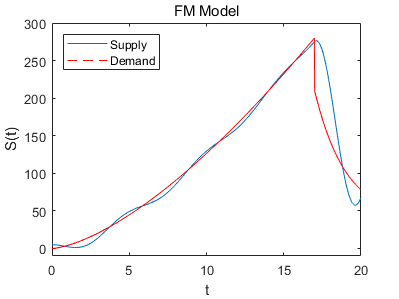

而之所以对生存而言本无价值的事物能不断供给流入市场,就是因为基础需求被加了杠杆。只有把某个特定商品的需求夸张化,才能创造出巨大的利润空间。随着虚假的需求被不断放大,市场供给量不断提升,这就使得泡沫经济在前中期呈现出欣欣向荣的景象,吸引众人纷纷跟投,所有人都沉浸在美好愿景中。然而不断抬高的供给量则越发需要市场需求的扩张来消化,如此循环便把这个泡泡越吹越大,而它最大的时刻就是它破碎前的那一刹那。

在泡沫经济进入晚期时,被夸大的需求将商品价格抬高到远不属于它的位置时,就有越来越多的人因无法承担高额的代价而被迫放弃需求。对于一个企业,断臂求生是此时唯一的出路。但如果这种商品绑架的是一个国家甚至整个种族的经济命脉,一切报应便无法避免了。就好比一开始提到的那根弹簧,倘若通过某种方式在拉伸的过程中不断加杠杆让劲度系数$k$缩小,确保整根弹簧不会因此而断裂,看似需求量不断被放大,带动了生产力,创造了生产总值,然而这在最终将会成为一把悬在所有人头上的达摩克里斯之剑。当消费者的收入不能再支撑需求杠杆时,弹簧将迅速变回原来的强度,而先前创造出的价值将迅速沦为一滩泡沫。所以需求泡沫就像癌细胞,一旦扩张并且蔓延到经济动脉,只能选择报应是马上兑现还是晚点兑现。

总结

历史的经验告诉我们,绝大多数人都会选择后者。如果一个无法承受的坏结果已经不可避免,人们通常的选择是让它尽量晚点发生。

看起来收入已经无法负担需求了,一切就结束了吗——人们都买不起了,需求就该断了,供给也该停了。事实远非如此,只有当各种信贷广告层出不穷,超前消费渗透进日常生活的每个毛孔时,经济才会走向泡沫破灭前最后的疯狂,像病入膏肓行将就木时的回光返照。1927年的美国,农户们已经连买点玉米来喂不起牲口都无法承受,彼时华尔街拐角的股票交易大厅里却依然人声鼎沸。2006年的佛罗里达,餐馆服务员都在贷款买第三套房子,明明月薪只够付两套房贷的利息。人们的常识会以为收入负担不起只是终点,事实上这只是开始。银行家会说「没关系,利息可以先欠着,等房价上涨了大家都会赚得盆满钵满」,政客会说「我们能担保贷款不会出问题」。

这样的做法并不能改变结局,甚至只会摔得更惨。但是对当局者来说,拖下去意味着能让一部分人先逃,银行家会想方设法地在泡沫破前把手里的烂账打包卖给别人,政客会在危机来前让自己的亲友提前抛售资产。就像火场里的人,明知门快塌了,还是要把别人推在后面,只为多抢一秒逃生的时间。而那些普通工人、小商贩,他们看不到账本里的猫腻,只看到被美化过的繁荣所营造出的虚假表象,他们看到房价还在涨、股票还在涨,就天真地以为自己赶上了最后一班车,还会暗自庆幸自己把身家性命都押注在了令人欣慰的地方,结果车开到一半,铁轨早就被人拆了。

在资本市场的历史上,这种趋势已经发生了无数次,它可以被预见,却无法被缓和。一根被拉满的弹簧,付出些许代价仍能恢复,然而历史一次又一次地告诉我们,在经济游戏的诡异循环里,大多数人选择的并不是直面真相,而是如何想方设法地让别人留在游戏里,替自己接住最后一棒。